Traduction de : Pascale VIGIER pour Autres Brésils

Relecture : Cristiane CAPUCHINHO

À la fin des années 90, Amarelo, l’individu grand et corpulent au volant, conduit la voiture pour se rendre au mariage de son frère Marrom, dont il est le parrain [1]. Sa femme se plaint qu’Amarelo a tout laissé à arranger au dernier moment, comme toujours. Elle demande quand cet individu d’1m82 va grandir.

Amarelo conduit, ne répond pas. Il avait alors 31, 32 ans, il ne se souvient pas exactement. Avocat, il serait dans trois ans associé de l’un des plus grands bureaux d’avocats du Rio Grande do Sul, il donnait des cours à l’Université pontificale catholique du Rio Grande do Sul (PUC-RS), griffonnait des vers ; il avait déjà pratiqué du skate. Aux yeux de ses amis, ce personnage complexe paraissait fort, solide comme un roc.

Solide comme un roc, pourtant Amarelo soudain se sent mal. Serait-il en train de mourir ? Cette sensation d’être près de la mort n’était pas due à un AVC ni à une crise cardiaque.

Là, au milieu de la route, mains au volant, l’avocat et futur auteur primé Paulo Scott a vécu sa première crise de panique. “Cet incident m’a profondément marqué”.

Vilains Héros

« J’ai déjà été mulâtre / Je suis une troupe d’ex-mulâtres. Je veux être 100% noir (...) tout sauf un saint », (Caetano Veloso, “Le Héros”)

“Marrom e Amarelo” (édition Alfaguara, 2019, non traduit) est un des meilleurs romans écrits dans nos contrées au 21ème siècle. Caractéristique de la prose de Scott, plein de nuances et dépourvu de manichéismes, le livre démarre sur l’histoire de deux gaúchos [2] fils d’un père noir et d’une mère blanche : Federico (Amarelo) et Lourenço (Marrom). Il finit par devenir une fiction symbolique sur la couleur de peau, la "démocratie raciale” et les petites inégalités raciales si spécifiques au Brésil, mais qui deviennent plus communes dans un monde globalisé et mélangé. Sa lecture est recommandée à tous les simplistes des deux tendances idéologiques qui recherchent des solutions (et des histoires) faciles pour un pays terriblement complexe.

Selon Paulo Lins, auteur de “Cidade de Deus” (éditeur Companhia das Letras, 1997) [3], le roman de Scott “aborde le racisme de façon irréfutable, jamais vue dans la littérature brésilienne”.

Itamar Vieira Junior, qui a publié l’omniprésent “Torto Arado” (éditeur Todavia), la même année, en 2019, que “Marrom e Amarelo”, m’a dit, ayant lu le livre de Scott à sa sortie : “Je l’ai bien aimé. Je le signale toujours quand je participe à des clubs de lecteurs qui me demandent des indications”.

Il existe une qualité narrative frappante dans les livres de Scott, qui est sa capacité à construire des personnages complexes, comme dans la réalité, et avec de fortes motivations. Chacun est à la recherche de quelque chose de “justifiable” dans “Marrom e Amarelo” – même les “vilains”.

Il est fréquent, dans les livres de Scott, en particulier dans ce dernier roman, mais aussi dans “Um Habitante irreal [4] ” (Alfaguara, 2011) et dans “O Ano que vivi de literatura [5] " (Foz, 2015), que le lecteur juge au début qu’il s’agit d’une autofiction, dont le protagoniste est une version littéraire de Paulo, quelqu’un avec qui vous sympathisez et sur qui vous comptez. Jusqu’à être déçu par une série de comportements mesquins et ambigüs, néanmoins humains, trop humains.

Comme il arrive avec l’avocat, ex-militant étudiant et ancien affilié au PT Paulo, quand il rencontre une jeune autochtone accroupie au milieu de la route, dans “Habitante irreal”. La fille est à peine âgée de 14 ans, et vous espérez que Paulo se charge de la jeune guarani, or il finit par tomber amoureux d’elle et la mettre enceinte – avec tous les égarements que vous pouvez imaginer à la lecture de cette phrase. Paulo est un homonyme de l’auteur, qui est aussi avocat, ex-président de Directoire central étudiant [6] et ex-adhérent au Parti des Travailleurs.

Les personnages principaux de Scott présentent de nombreuses similitudes avec l’auteur. Federico, protagoniste de “Marrom e Amarelo”, a en commun avec Paulo Scott d’être le fils plus clair d’un commissaire de police noir, élevé dans le quartier de Partenon, à Porto Alegre. “Marrom e Amarelo, c’était ainsi que mon père nous appelait, mon frère et moi”, dit l’auteur, qui à un certain moment de l’interview, nomme Federico, Paulo.

Livros do mal [7]

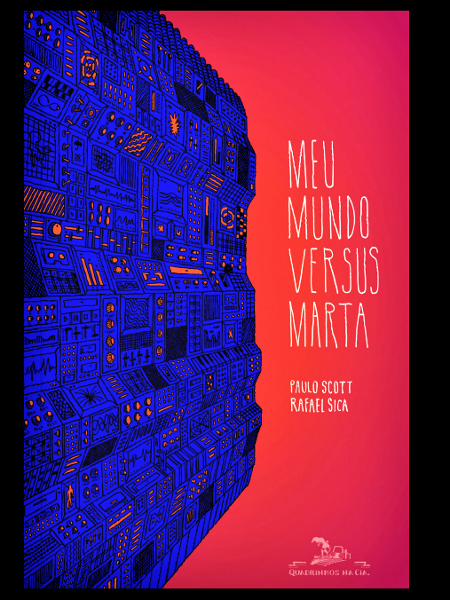

Scott a débuté “tardivement” et ne s’est plus arrêté. Il lance en ce moment la bande dessinée “Meu mundo versus Marta” (Quadrinhos na CIA, 2021, non traduit) [8], réalisée à quatre mains avec Rafael Sica.

Il prépare aussi un roman policier, provisoirement intitulé “Rondonópolis”. “C’est un livre sur l’égoïsme. “Marrom e Amarelo” était un livre sur la rage. Et “Um Habitante irreal” ? un livre sur le nihilisme, sur la désillusion. Le nihilisme comme une manière de réduire le poids de l’existence.”

À 54 ans, il avoue ne pas se faire beaucoup d’illusions sur les prix, les critiques ou le milieu littéraire national, qu’il a tourné en dérision dans son œuvre la plus crue “O Ano em que vivi de literatura [9] ”, qui n’a pas été autant encensée par la critique que ses autres contes et romans.

“Je prends mon chemin et je le suis, avec beaucoup de conviction. Je fais les choses pour mon passe-temps, état que je ne veux pas perdre, vous comprenez ? Je ne désire pas entrer dans ce jeu, qui est une erreur, de vouloir laisser de côté une œuvre, de vouloir que mon ouvrage soit applaudi.”, dit Scott avec résignation.

Élevé près d’une favela, arrière-petit-fils de femmes noires réduites en esclavage (du côté maternel comme du côté paternel), Paulo a travaillé des années en tant qu’avocat jusqu’au moment de lancer son premier livre, des poèmes, à 35 ans, sous un pseudonyme (Elrodris) pour que ses poèmes “bizarres” ne nuisent pas au déroulement de sa carrière.

Il a commencé à être reconnu à 37 ans, avec les contes de “Ainda orangotangos” (2003) publiés par l’éditeur indépendant “Livros do Mal”, qui a aussi révélé Daniel Galera [10] et Joca Reiners Terron [11]. Pourtant, Scott paraissait un peu déplacé parmi ses compagnons récents : “Jusqu’à ce jour, je ne réussis pas à vivre comme quelqu’un de la classe moyenne supérieure cultivée. Jusqu’à ce jour, je garde le regard [ de qui a vécu dans un quartier périphérique ]”.

Vous appréciez notre site ? Aidez-nous à en maintenir la gratuité !

Vous appréciez nos actions ? Aidez-nous à les concrétiser !

C’étaient alors les années de transition entre le gouvernement Fernando Henrique Cardoso et Lula, antérieures aux quotas ethniques, le moment où les Racionais Mc’s [12] lanceraient un de leurs grands classiques “Nego Drama”. Mais Scott, qui se déclarait “un homme noir, métis clair” ne s’embarrassait pas de l’incertitude que l’auteur Alexandre Ribeiro nomme “la couleur du peut-être” [13].

“Certaines personnes du Mouvement Noir, disent, en voyant mon type, “Ah, Scott est blanc”. Pourtant je ne suis pas blanc. Je descends d’une famille noire. Mon père est un homme noir, mon frère est noir foncé. On peut me tourmenter, mais jamais je n’ai tergiversé à ce sujet.”

« Too black, too strong »

“J’ai une grande admiration pour ma mère”. La mère de Paulo Scott, qui se trouve sur la première photo de ce reportage, a été celle qui a ouvert son fils à l’art. Elle aimait dessiner, mais a dû abandonner toute prétention artistique pour élever ses deux fils et assister son mari qui étudiait et se formait dans le droit.

“La première expérience qui, à 4 ans, m’a transporté fut d’entendre à la radio Jorge Ben. Et par la suite je me souviens de mon père qui parlait de Caetano. La première personne qui m’a passionné et à qui j’ai voulu ressembler a été [l’auteur et philosophe français Jean-Paul] Sartre”.

Passionné par Caetano (“c’est perturbant quelqu’un d’aussi talentueux”), qui dit considérer un poète à l’opposé de la polémique de Bruno Tolentino [14], Scott aborde le hip-hop et tient un podcast littéraire nommé “De Modo Geral”. Il se souvient : “Le groupe qui a changé ma vie pour toujours s’appelle Public Enemy.” Il chantonne alors le refrain de Malcom-X dans “Bring The Noise”, un des classiques de la bande de Chuck D : “Too black, too strong” (quelque chose comme “si noir, si fort”). “Cette musique a changé ma vie. Je me suis demandé : rien n’est-il plus important pour moi ?.”

À rebours de sa “poésie sans queue ni tête”, la conversation avec Paulo est posée, ponctuée de quelques silences, les phrases sont émises sereinement. À un certain moment, l’auteur de “A Timidez do monstro” [15] (Companhia das Letras, 2005), son livre préféré, interrompt l’entrevue, met un masque et va dehors porter les ordures.

Paulo, qui fait des éloges des auteurs Cidinha Silva [16] et Jeferson Tenório [17], s’exalte seulement quand il se souvient de l’émotion ressentie à l’écoute de “Noites do Norte”, chanson de Caetano Veloso composée sur le texte de l’abolitionniste Joaquim Nabuco [18]. Elle commence par la phase : “L’esclavage restera pour longtemps comme la caractéristique nationale du Brésil.”

“Sans progresser, la vie a passé, j’ai essayé l’art, je suis dans l’art, mais le Brésil est un pays violent, eh bien oui. C’est un pays esclavocrate, esclavagiste et c’est cette cohésion, comme dans la chanson, qui nous mène. Et nous tient prisonniers pour toujours. Je mourrai sans voir un autre pays.”

À ce moment-là la dure réalité des guaranis décrite de façon innovatrice dans “Habitante irreal” et la violence du racisme familier dépeinte à la perfection dans “Marrom e Amarelo” se croisent avec l’homme qu’est Scott, poète et prosateur. Lui qui affirme en permanence ne pas être un auteur engagé, qui dit que son seul intérêt est raconter des histoires de qualité, il ne parvient pas à se libérer du regard dont il est chargé depuis ses 6 ans, à l’école, quand il s’est découvert noir.

“Je voyais à cet endroit où je me suis éduqué… Je voyais comme la police arrivait, je voyais comment les noirs étaient traités, je voyais que les noirs étaient arrêtés et que moi, comme j’étais plus clair, je ne l’étais pas. Les deux fois où j’ai été arrêté, j’étais avec mon frère.” Scott fait allusion à André, celui que son père appelait Marrom, celui dont Scott était le parrain quand il a senti son premier accès de panique. “J’ai une notion [de la réalité] que mes amis de Bonfim, de l’Université de São Paulo et de l’Université fédérale de Rio Grande do Sul ne comprennent pas. Ce n’est pas de leur faute, mais ils ne comprennent pas”.

Traduit avec l’aimable autorisation de l’auteur de l’article, Fred Di Giacomo.

Écrivain et journaliste, son premier roman, paru en 2018, s’intitule Desamparo et a été finaliste du prix São Paulo de Literatura. Il est également directeur de l’ENOIS, école de journalisme pour les jeunes de la périphérie.