“Le degré de détérioration est si violent et brusque que je reste perplexe quant à ce qu’un prochain gouvernement fera de tout cela”, dit l’écrivain à propos du gouvernement Bolsonaro.

“Nous sommes confrontés en ce moment à un choc historique, de même que les personnes l’étaient aux guerres et à tant d’adversités dans le passé”.

“Trouver mon histoire passée, l’histoire de mes ancêtres liée au peuple avec lequel je travaille, m’a transformé”.

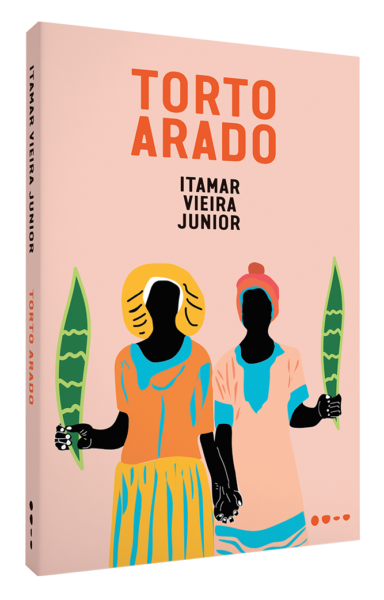

Avec son roman Torto Arado [1] (édité au Brésil chez Todavia), qui raconte l’histoire des sœurs Bibiana et Belonísia dans une fazenda du sertão [2] de Bahia, l’écrivain bahianais Itamar Vieira Junior, 41 ans, a remporté d’importants prix littéraires nationaux et internationaux, comme le Jabuti [3], obtenu en novembre dernier. Pourtant, il affirme qu’il y a plus important dans la vie que ces distinctions. “Tout ce que j’ai appris avec les paysans, les quilombolas [4] et les travailleurs ruraux, je ne l’échangerais contre aucun titre académique ni aucun prix”, assure-t-il.

Fonctionnaire de l’INCRA depuis 15 ans, Vieira Junior, qui est aussi géographe, est en prise directe avec des questions relatives à la terre, aux peuples traditionnels, aux travailleurs des champs et aux conflits agraires. Son poste l’a mis en relation avec la communauté quilombola de Iúna, de la Chapada Diamantina, sur laquelle il a réalisé sa thèse de doctorat à l’Université fédérale de Bahia (UFBA).

Il signale que Torto Arado comporte une grande part de son vécu avec ce peuple et d’autres, dont les enseignements ont transformé sa “relation au monde, à l’autre”.

“Sans mon expérience de travail avec les communautés quilombolas, avec la communauté de Iúna, peut-être ce roman n’aurait-il pas montré une vision du monde, des modes de vie, des rêves et des histoires avec une telle densité”, insiste-t-il.

Un des traits les plus frappants de la fiction créée par l’auteur provient de ces visions du monde : l’existence d’agents non humains qui coexistent avec les êtres humains. Ce sont des protagonistes autant que les sœurs Bibiana et Belonísia, narratrices principales de l’histoire, et autant que les familiers, qui cultivent des relations avec les enchantés [5].

Lors de cette interview d’Agência Pública, Vieira Junior parle aussi des difficultés à travailler à l’INCRA sous le gouvernement Bolsonaro – “nous vivons un moment d’épuisement” – et il déclare être “un incorrigible optimiste”, malgré la période agitée que vit le pays. “Je vois un engagement plus en profondeur des mouvements autochtones, quilombolas, des sans-terre”, explique-t il. “Je pense qu’un retour en arrière est impossible.”

Qu’en est-il de travailler à l’INCRA sous le gouvernement Bolsonaro ? Que remarquez-vous en termes de changement aussi bien dans la politique interne que dans l’activité institutionnelle de l’organisme ?

Il n’y a pas eu de grands changements dans la politique interne, on ne dispose pas d’une législation différente ni de nouvelles normes. Je pense cependant que, déjà auparavant depuis le gouvernement Temer, il existait un certain manque d’incitation à effectuer rapidement les instructions publiques concernant le travailleur rural, à la campagne. Et cela s’est maintenu. Dans son programme, le discours du président actuel était déjà très clair à propos de ses intentions quant aux politiques publiques réalisées par cet organisme. Par exemple, en disant qu’il n’enregistrerait aucun nouveau centimètre de terre pour les autochtones et les quilombolas. Je pense que son gouvernement a été cohérent avec le discours adopté pendant sa campagne. La pandémie a de plus ajouté une grande difficulté pour continuer certains travaux, et le budget aussi s’est mis à diminuer drastiquement. Il n’est pas besoin de révoquer une loi ou de créer de nouvelles normes, il suffit de retirer les moyens qui étaient destinés à cette politique-là pour l’étouffer. D’un autre côté, je pense que le Judiciaire, bien qu’il n’ait pas la capacité de répondre à tous, a attribué de nombreuses sollicitations à l’organisme (INCRA). Par exemple, concernant la politique d’enregistrement de terres pour les communautés quilombolas, l’INCRA est devenu responsable de certaines actions et a commencé à recevoir de nombreuses décisions à exécuter. Ce n’est pas le lieu adéquat, les gens le reconnaissent, mais, en l’absence d’un exécutif qui réalise les opérations, la Justice se trouve là pour atténuer conflits et intérêts. L’idéal serait que l’exécutif exécute les instructions publiques, parce qu’il ne s’agit pas de politiques gouvernementales. Ce sont, en réalité, des instructions d’État, des droits garantis par la Constitution Fédérale de 1988.

Il y a de nombreux rapports d’accablement de la part d’employés de la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI), de l’Institut brésilien de l’Environnement et des Ressources naturelles renouvelables (IBAMA) et d’autres organismes en butte à l’actuel gouvernement face aux difficultés mentionnées pour ce démantèlement auxquelles vous avez fait allusion. Le ressentez-vous aussi, vous et vos collègues, de cette façon ?

Oui, je le ressens. Nous vivons un moment d’épuisement, notamment par les nombreuses restrictions de travail dues à la pandémie – les visites à la campagne ne peuvent déjà plus se réaliser comme avant, afin de préserver les communautés. En outre, les moyens manquent, alors que les demandes persistent. Les procès d’enregistrement agraire durent de nombreuses années, il y a alors des procès en cours qui n’ont pas avancé, et les créances retombent sur les gens. Notre frustration est très forte parce que nous avons entrepris ces travaux depuis longtemps et nous savons que si le gouvernement avait eu une politique claire pour exécuter ce qui était en cours de réalisation, les procès auraient avancé. Sauf que dans tous ces organismes, des responsabilités sont assumées par des personnes dont l’idéologie est alignée sur celle du gouvernement et du président brésilien de la République, qui a fait des déclarations racistes, par exemple, à propos des communautés quilombolas. Tout cela, d’une certaine façon, nous laisse frustrés et écœurés. Je crois que tout le monde a sous les yeux ce qui se profile à l’horizon. Nous avons tous espéré anxieusement une solution dont on sait qu’elle ne viendra pas sous ce gouvernement, mais le degré de détérioration est si violent et si brusque que je reste perplexe devant ce qu’un prochain gouvernement fera de tout cela. Renforceront-ils à nouveau ces organismes ? Remettront-ils sur pied ces politiques d’État, qui tiennent leur origine de la Constitution ? Je pense que notre détérioration va au-delà de ce gouvernement. Les forces qui dominent le pays – les ruralistas [6], les industriels – poursuivront-elles leur action en ce sens, empêchant des politiques de réduction des inégalités ? Parce que c’est ce que nous faisions en premier lieu. C’est un thème monocorde dans nos conversations, c’est devenu presque un monologue de gens qui se lamentent de tout ce qui s’est passé. Quand je suis entré à l’INCRA, en 2005, je dirais que c’était une époque dorée. Il y a eu de nombreux recrutements de fonctionnaires, de nombreuses directions politiques. Nous avons vécu une période de beaucoup de travail, et il y avait plus de travail que de personnes pour le réaliser. Nous connaissions les difficultés, mais c’était très bien parce que nous savions qu’au moins les événements avaient une suite. Après, vers 2016 environ, tout a baissé, baissé jusqu’à stagner complètement. Ce qui nous afflige, c’est que tout reste à l’identique – la législation n’a pas été modifiée –, or nous aussi nous sommes responsables de l’exécution de la politique à la perfection. Nous connaissons les risques existants quand les instructions ne sont pas effectuées correctement.

Je suppose qu’il s’agit d’un contexte très oppressant, même psychologiquement.

Il existe comme un climat de persécution, de chasse aux sorcières. Quoi que vous disiez, vous courrez le risque d’en répondre. C’est très pesant. Et je pense aussi que, pour cette raison, il n’y a pas de réaction au niveau des employés.

Vous avez déjà dit dans d’autres interviews que vous êtes un “incorrigible optimiste”. En tant qu’intellectuel, auteur et agent public qui travaille directement sur des questions liées à la terre, entr’apercevez-vous un futur qui dans une certaine mesure apporterait justice agraire et respect des territoires traditionnels au

Brésil ? Ou bien nous acheminons-nous de plus en plus à l’opposé de cette direction ?

Je continue à être optimiste malgré toutes les vicissitudes du moment. Je vois un engagement plus en profondeur des mouvements autochtones, quilombolas, des sans-terre. Je pense que le sens en est celui-ci : quand bien même leurs droits seraient dédaignés, ils sont très organisés et conscients du fait qu’ils ne céderont pas. Même si notre époque nous paraît très sombre, je me demande, par exemple, à quelle autre époque nous avons discuté aussi clairement et énergiquement qu’aujourd’hui de thèmes aussi essentiels pour la formation de la société brésilienne, comme le racisme, comme notre héritage esclavagiste. Tout cela faisait l’objet de discussions, mais sans l’importance de l’intérêt d’aujourd’hui. Parfois, nous pouvons regarder le journal ou la télévision et songer “quel monde horrible, combien de racisme”, or, en réalité, ce que nous révèle ce moment est qu’on ne le tolère plus. Si auparavant la violence était si institutionnalisée qu’elle passait inaperçue à nos yeux, ou bien que nous simulions de ne pas voir, maintenant les gens ont décidé d’en parler, et se sont mis à en parler sérieusement. Je pense, par exemple, à la politique des quotas qui a permis l’entrée massive d’étudiants de basses classes sociales et de noirs dans les universités publiques. Ces personnes sont en cours de formation, quittent les universités ou même y restent pour des études académiques. Et elles se trouvent en première ligne d’une construction plus humaniste du Brésil. En dépit de tout ce que nous avons vécu, je suis très optimiste. Je crois qu’un retour en arrière est impossible. Nous sommes confrontés en ce moment à un accident historique, comme les personnes étaient confrontées aux guerres et à tant d’autres adversités dans le passé.

Vous avez fait votre thèse de doctorat avec la communauté quilombola Iúna, de la Chapada Diamantina (état de Bahia). Peut-on dire que Torto Arado a été influencé par ce que vous avez vu et appris avec les quilombolas ?

L’idée de Torto Arado est née bien avant, il y a plus de 20 ans. Je dis toujours que, pour moi, travailler à l’INCRA est un privilège, parce que, bien que ma famille paternelle soit d’origine rurale et que nous ayons partagé ces souvenirs à la maison, je suis né et j’ai grandi en ville. Ainsi mes liens avec la campagne étaient quasi inexistants. Le travail à l’INCRA m’a déplacé et amené à la rencontre de ces souvenirs de famille. Pour répondre à l’envie de me perfectionner et de mieux travailler, il existait la possibilité, comme fonctionnaires, de nous qualifier durant le temps de travail, et mon expérience avec les Iúna est née ainsi. Je suivais déjà là un procès d’enregistrement agraire et j’ai pu vivre avec eux pendant trois ans – non seulement avec cette communauté, mais avec beaucoup d’autres au long de ces années, parce que chaque employé travaillait avec un grand nombre de communautés. Les Iúna m’ont permis un voyage et une immersion si intense dans la manière de vivre quilombola que, sans aucun doute, tout ce que j’ai appris avec eux transparaît sous une forme quelconque dans le roman. Sans mon expérience de travail avec les communautés quilombolas, avec la communauté de Iúna, ce roman n’aurait peut-être pas eu la densité qu’il a, pour montrer une vision du monde, des façons de vivre, des songes et des histoires.

L’une des caractéristiques les plus importantes de Torto Arado est la voix et l’espace que l’histoire consacre à des êtres non humains. Quand avez-vous commencé à les prendre au sérieux ? Comment votre propre vie a-t-elle été affectée par cette ontologie, au point de l’exprimer aussi intensément dans le roman ?

Quand j’ai commencé à travailler à la campagne, l’intérêt à comprendre l’univers de ces communautés m’animait déjà. J’ai débuté mon travail à l’INCRA dans le Maranhão, j’y ai passé trois ans – à cette époque, j’accompagnais des projets d’éducation à la campagne – et là j’ai eu mon premier contact avec les communautés autochtones, les quilombolas, les travailleurs acampados [7] et les assentados de la réforme agraire [8]. Je me souviens m’être totalement immergé dans la façon de comprendre l’univers, le monde de ces personnes. Je me suis mis à fréquenter, par exemple, à São Luís, la Casa de Fanti Ashanti, [maison de candomblé] dirigée par le Pai Euclides [Menezes], décédé à présent, et j’en suis venu à établir un contact amical avec lui ; même après mon retour à Bahia, je parlais avec lui au téléphone. Afin de donner suite à cela, j’ai commencé à étudier l’anthropologie qui a été un tournant dans ma vie, pour me permettre de savoir comment me rapprocher de ces personnes, me défaire de valeurs et tenter de comprendre la vie à partir de la perspective de l’autre. J’échangerais tous mes titres académiques et même les prix contre tout ce que j’ai appris dans ce travail, avec les travailleurs en compagnie desquels j’ai pu vivre. Voilà ce qui a été mon véritable apprentissage – ce que beaucoup de gens voient comme un cliché, mais, comme je suis écrivain, j’aime le poids des mots : plonger dans ce pays profond, vivant, palpitant, qui garde encore des fragments d’un passé très mal résolu. Pour moi, cela a tout changé, ma relation avec le monde, avec l’autre. Cet apprentissage m’a transformé, libéré. Il m’a donné conscience de la vie, de l’histoire, de l’identité – ce dont on parlait peu depuis longtemps. J’en ai pris conscience justement à cause de mon travail.

Avez-vous pris conscience d’être une personne de race noire tout au long de votre contact avec ces peuples ?

Les indices sont déjà présents dans les documents officiels : sur mon certificat de naissance, j’apparais comme mulâtre, mais on en parlait peu à la maison, en société. Pendant longtemps, nous acceptions la notion de métissage et de démocratie raciale sans protester, sinon au cœur des mouvements sociaux, du mouvement noir. Rencontrer mon histoire ancestrale, l’histoire de mes aïeux, reliée au peuple avec lequel je travaille, m’a transformé, parce que j’ai trouvé une place que je n’avais pas encore dans le monde. Se reconnaître est comme se regarder dans le miroir et reconnaître chaque trait, l’origine, ce que vous êtes, les processus de l’histoire qui vous ont amené jusqu’ici, fait occuper la périphérie de la ville, par exemple, et ce qui vous a été refusé au long de la vie. Voilà pourquoi je dis que tout ce que j’ai appris avec les paysans, les quilombolas et les travailleurs ruraux, je ne l’échangerais contre aucun titre académique ou prix, car vraiment ma vie parmi eux a été et continue à être libératrice – je les côtoie toujours, c’est encore mon principal travail. Je suis écrivain uniquement à mes heures perdues.

Comment réussissez-vous à concilier votre travail d’agent public avec l’écriture ?

Ma vie n’est que travail et écriture. Presque sans vie sociale, sans vacances. Mais ce sont des choix, et les choix, on les fait sans même savoir pourquoi. Parfois on est porté par sa vocation. Je dirais que mon travail à l’INCRA n’a pas débuté par vocation, mais est devenu une vocation à travers ce que je constate et analyse de son importance comme mission. La littérature est quelque chose de bien plus ancien qui vient de l’enfance et serait peut-être ma vocation principale. Cependant, j’ai appris que, dans notre pays, il était impossible de vivre de littérature, d’en tirer une certaine sécurité. Cela n’occupe pas une place privilégiée dans ma vie. Si vous me demandez si j’ai des projets, oui, j’en ai, mais je ne m’oblige pas à toujours écrire. Déjà mon travail est quotidien. Être agent public présente un côté très poétique, parce qu’il s’agit de servir son peuple et son pays pour atténuer et résoudre des problèmes qui nous touchent énormément. Celui qui n’est pas à la campagne n’imagine pas comme sa vie peut être affectée par l’absence de politiques publiques concernant le milieu rural. L’aliment qui arrive sur notre table est l’aliment du petit et du moyen agriculteur de famille, le latifundium produit de l’agriculture intensive, des biens pour l’exportation. Notre sécurité alimentaire – du riche et du pauvre, du blanc et du noir – passe par la campagne au Brésil.

Dans un des passages de Torto Arado, Belonísia raconte que les habitants de Água Negra [9] s’identifient aux autochtones, parce que “même si elle n’était pas respectée, il existait une loi qui interdisait de retirer sa terre à un indien”. Avez-vous vu, à la campagne, se produire ce changement d’identité avec les communautés quilombolas ?

Évidemment, ils ont pratiqué ce changement pendant longtemps. La législation de reconnaissance des territoires autochtones s’est terminée dans la confusion. La vie de village n’est pas différenciée de la vie autochtone. J’ai vu aussi le mouvement inverse : à l’apogée de la politique de régularisation agraire des territoires quilombolas, j’ai vu des communautés d’origine autochtone se faire passer pour quilombolas. Quelqu’un qui n’est pas au courant peut croire qu’il s’agit d’une preuve de farce, de fraude, mais non, l’identité est un phénomène en constante mutation, elle tourne. Je trouve le terme “identité” tellement stable, que je préfère parler d’identification. Les gens ont habituellement une vision très simpliste de ces processus, ils pensent rencontrer dans les communautés quilombolas uniquement des personnes noires, qui ne se sont pas mélangées avec d’autres peuples. Or c’est très réducteur, parce que l’important ce sont les processus qui ont amené ces personnes à cet endroit. Ou alors les gens croient qu’une communauté quilombola est une survivance d’avant l’abolition de l’esclavage. Or c’est absolument exclu concernant des communautés qui se sont constituées justement parce qu’il n’y a pas eu une politique de réparation jointe à l’abolition. Ces travailleurs qui ne pouvaient plus être esclaves sont restés errants ou ont gardé la vie qu’ils avaient auparavant, assujettis à la précarité du travail sans rémunération, ce qui continue encore aujourd’hui.

Les discussions sur l’Anthropocène – période géologique où les actions humaines sont devenues le facteur principal de transformation environnementale de la planète – ont pris de l’ampleur à l’intérieur et à l’extérieur de l’académie, et les savoirs des peuples traditionnels ont été envisagés comme alternative au modèle de développement en vigueur aujourd’hui. Pourquoi, estimez vous, est-il si urgent de valoriser ces savoirs ? Quel rôle ont les visions de l’univers de ces peuples – comme les Iúna, avec qui vous avez travaillé – dans la lutte pour la transformation sociale ?

L’an dernier, j’ai participé à de nombreux événements virtuels avec Ailton Krenak [10] – c’est un privilège de discuter avec lui, c’est un maître –, qui parfois a critiqué le concept de développement durable : il a dit que celui-ci consiste à donner un vernis capitaliste à l’exploitation et il a parlé de la nécessité du concept d’“équité”. Même en passant par un programme d’extermination systématique, les peuples noir et autochtone ont survécu à 500 ans d’exploitation. Or qu’est ce qui a permis qu’ils survivent à toute cette tragédie destructrice ? Le plus important doit être de nous fixer sur ce point lorsque nous observons les savoirs traditionnels. C’est le concept d’ “équité”, substitué à celui de “développement durable” : voir les agents humains et non humains de la même manière. Il s’agit d’avoir un sens d’équité envers tout ce qui doit être respecté, la terre, le sol, les rivières, les animaux, les peuples. Ce sens d’équité est la véritable pensée humaniste de notre temps. C’est ce qu’il nous faut poursuivre pour obtenir une société moins inégale et plus égalitaire, afin que tous aient accès à la terre, à une maison, à des aliments. Cela doit être notre principale préoccupation.

Malgré la présence de personnages masculins forts, les protagonistes de Torto Arado sont des femmes. Pourquoi ? De quelle manière avez-vous, en tant qu’homme, construit ces personnages, qui expriment des expériences de vie si intimes au long de l’histoire ?

L’avantage des arts est cette capacité qu’ils nous procurent de nous mettre à la place de l’autre. Pour moi, la littérature est ce terreau de liberté qui nous permet d’être l’autre. Cette pratique est ce qui m’attire le plus, celle de vivre d’autres vies, parce que la nôtre ne suffit pas. Et pourquoi des femmes ? Tout au long de ma vie, les femmes de ma famille ont eu une très forte présence, qu’elles ont encore, et depuis mon enfance j’ai vécu cette fascination que les femmes de ma famille exerçaient. De même, je suis né dans une ville qui a un héritage important de la diaspora africaine. Ici, autour de Salvador, sont venus en majorité des groupes ethniques du Costa da Mina et du Nigéria et, dans nombre de ces ethnies, comme dans l’ethnie iorubá, principalement dans les religions d’origine africaine, la femme exerce un pouvoir que n’a pas l’homme. Au point qu’ici à Salvador, nous avons beaucoup de terreiros de candomblé [11] dirigés par des femmes. Puis, ce pouvoir est transmis de femme en femme, ce sont des responsabilités qui peuvent être occupées de manière matrilinéaire. En plus de tout cela, pendant mes 15 années d’INCRA et dernièrement en me déplaçant très fréquemment vers les communautés quilombolas, j’ai vu des femmes occuper des lieux de pouvoir. Pour moi, cette histoire ne pouvait se raconter qu’à partir de ces personnages. Ce n’est pas parce qu’une communauté est quilombola ou autochtone qu’elle n’est pas traversée par les relations patriarcales, et les femmes y sont même dans une situation doublement vulnérable. Donc, il fallait que cette histoire soit racontée par elles, j’en suis convaincu. Puis vient alors l’exercice que pratique l’écrivain pour se mettre à la place de l’autre. Je l’ai fait sans aucune pudeur, certes, en considérant que cette histoire devrait être soumise à la perspective non pas de l’auteur, mais à celle des personnages eux-mêmes.

Pourquoi, selon votre opinion, Torto Arado a été acclamé par le public et la critique ? Quelles discussions et quels thèmes importants pour notre temps avez-vous intégrés dans l’histoire ?

Il est difficile pour les auteurs de savoir pourquoi une œuvre a été appréciée. Ce que je peux en dire, c’est ce que les lecteurs ont dit sur le livre. Quand je l’ai écrit – d’où l’importance de ma vie avec les travailleurs ruraux et les quilombolas et la capacité à faire vivre cet univers, puisque j’ai beaucoup appris avec eux, ils ont été mes maîtres –, j’avais en tête que j’aspirais à cette déclaration d’amour que j’entendais tous les jours de la part de celui qui vit de la terre. Nous pouvons aimer beaucoup de choses, parfois nous aimons la maison où nous habitons, un parterre de fleurs, une place en face de chez nous. Or cette déclaration d’amour m’a souvent été transmise tout au long du temps, et je désirais que mon livre traite de cela. En écrivant cette histoire, j’ai pensé raconter une nouveauté pour les gens, et, à coup sûr, il y a quelque chose là de nouveau, mais ce que j’ai remarqué, c’est que les lecteurs du nord au sud, d’origines diverses, blancs et noirs, possèdent un certain degré de mémoire affective de la campagne, soit par expérience familiale soit personnelle. Peut-être s’agit-il de la relation que le lecteur établit avec l’histoire de son propre pays, avec l’histoire qu’il vit ou que ses ancêtres ont vécu. Ou aussi parce que le livre est parcouru par des questions qui ne sont pas seulement les nôtres, ce sont des désirs qui font partie de l’imaginaire collectif de l’être humain, le désir de liberté, le droit à la vie, le droit à l’autonomie.

Avez-vous eu l’occasion d’apporter le livre à la communauté Iúna ? Quelle a été leur réaction ?

Lorsque le livre est sorti au Portugal et au Brésil, je leur ai envoyé les deux éditions. À la fin de l’an dernier, j’ai voulu leur faire une surprise. J’ai gardé le

trophée du Prix Jabuti que le livre a reçu et je leur ai envoyé le prix en monnaie - ce n’était pas grand-chose, c’était un prix de 5 mille reais. Comme j’avais reçu un autre prix, j’ai fait un apport plus important et je l’ai envoyé à quelques familles de la communauté. Ils ont été très contents. C’était pile la veille de Noël. J’ai dit : “Regardez, vous l’utiliserez pour la maison, pour moderniser la maison”, parce que je voulais répartir tout ce que j’ai réussi à apprendre avec eux et partager d’une certaine façon la reconnaissance que le livre vient de recevoir. Ils ont tout, y compris ma thèse de doctorat – j’en ai fait faire une de plus et leur ai remise personnellement. On sait que le procès de régularisation agraire dure très longtemps, alors j’ai dit : “Si un jour il vous arrive quelque chose, une décision judiciaire ou quoique ce soit, vous montrerez [la thèse] et direz qu’ici se trouve l’histoire de votre peuple, un travail scientifique”, car il a la consécration des chercheurs universitaires et est également un instrument de lutte. Je partage tout. Si je le pouvais, j’achèterais moi-même ces fazendas et je leur attribuerais.

Avec la collaboration d’André Lopes et Raphaela Ribeiro