Une femme Yanomami s’assoit sur un banc en bois éloignant de ses mains les moustiques qui insistent à s’approcher. Un long collier de perles jaunes parcourt ses seins nus et souligne son ventre de femme enceinte. Elle déplore la maigreur de son fils de quatre ans, qui se blottit contre elle. "La malaria l’a mangé", explique-t-elle. Dans la forêt envahie et contrôlée par les orpailleurs, des enfants comme lui meurent de cette maladie après des jours ou des semaines de forte fièvre et de vomissements ininterrompus. La malnutrition qui est une réalité depuis plusieurs années s’est aggravée dans plusieurs villages. Dans les territoires contrôlés par l’orpaillage illégal, les petits yanomami vomissent des vers. Les médicaments mettent du temps à arriver ou n’arrivent pas du tout. Alors, la femme commence à nous parler de ce qu’elle craint encore plus que la faim et la malaria, encore plus que les enfants qui vomissent des vers. Elle raconte ce que les orpailleurs font au vagin des femmes yanomami.

Le corps de la plus grande forêt tropicale au monde, grande régulatrice du climat de la planète, a été violé et envahi par près de 20 mille orpailleurs illégaux en Terre Indigène Yanomami, un territoire de 9,6 millions d’hectares situé entre les États de Roraima et d’Amazonas, dans le nord du Brésil, proche de la frontière avec le Venezuela. Ils creusent des cratères dans le sol, retournent le lit des rivières avec leurs énormes dragues, déversent des excréments, du mercure, de l’essence et du diesel en grande quantité dans les eaux de la forêt. Certains d’entre eux utilisent des armes de guerre ; dans certaines régions, ils sont impliqués avec des organisations criminelles - le narco-orpaillage. Et, devant les signes d’omission délibérée du gouvernement de Jair Bolsonaro, ils avancent.

Pour soutenir Sumaúma, cliquez ici

En mars, une centaine d’entre eux, à la recherche d’or, se sont approchés du village de cette femme yanomami . Les six radeaux se sont installés à une heure de sa maison. Un jeune homme de la communauté s’est rendu avec sa femme, jusqu’ au chantier minier. Gardant un œil sur sa compagne, un groupe d’orpailleurs a incité l’homme à boire jusqu’à ce qu’il s’écroule, inconscient au sol. "Comme il était ivre mort, ils ont bouffé le vagin de sa femme", raconte-t-elle. Et les viols ont continué. Une adolescente de 17 ans a été attirée sur l’un des radeaux par un autre jeune autochtone qui faisait office de batelier pour les criminels. "Il lui a dit : on va trouver un fusil [de chasse] pour ton père et moi je prendrai un moteur [de bateau] !". Une fois là-bas, ils ont fait boire de l’eau de vie à la fille. Et son corps a été violé par un homme. Puis par un autre. Et par un autre encore. " Il y en a eu beaucoup, comme ça [des hommes] " dit-elle, indiquant de ses deux mains une quantité qu’elle ne saurait préciser.

Après le viol collectif, la famille de l’adolescente a reçu des paquets de riz, de haricots, de saucisses, de farine et de sardines. Il n’y a personne auprès de qui porter plainte. Et même si une plainte officielle était enregistrée, il serait très difficile de retrouver les hommes qui entrent et sortent illégalement de la forêt quand bon leur semble. Sur le territoire démarqué il y a exactement 30 ans, placé sous la protection constitutionnelle de l’État brésilien, il existe des régions contrôlées par l’exploitation minière illégale dans lesquelles les chefs d’orpaillage se sont substitués à l’État. Au cours des presque quatre années de la présidence de Jair Bolsonaro, cette réalité n’a fait que s’aggraver, sans que les pouvoirs publics ne mènent une offensive cohérente et réellement efficace. Face à la pression nationale et internationale, le gouvernement se limite à effectuer des opérations pyrotechniques ponctuelles, qui pendant 15 jours détruisent des engins et des avions, fournissent de bonnes images à la presse, mais ne changent rien. En 2021, trois opérations ont été réalisées. Cette année, une seule, début août, et les orpailleurs sont déjà revenus.

De la douleur et de la colère dans la voix, la femme yanomami nous demande finalement, dans sa propre langue : "Pourquoi les orpailleurs bouffent-ils le vagin des femmes yanomami ?"

Pourquoi ? Comment répondre à cette question à une femme qui voit son monde se faire détruire depuis que le premier napëpë [blanc, étranger, ennemi] a mis les pieds dans la forêt ? Par où commencer ?

Ana Maria Machado m’accompagne. Indigéniste et anthropologue, elle est l’une des rares traductrices d’une des six langues parlées par les Yanomami et fréquente certaines communautés depuis 15 ans. Elle fait partie de l’équipe car nous cherchons le mot juste ; nous voulons comprendre ce que vit le peuple yanomami avec ses propres mots. Mais même Ana ne s’attendait pas à ce qu’elle entend et à ce dont elle est témoin. Des filles qu’elle connaît depuis leurs premiers pas ont été violées et prostituées, des adolescentes qu’elle a vues grandir séduisent leurs amis en échange de téléphones portables. C’est un monde en décomposition et Ana sait que si les orpailleurs partent, ces marques resteront, car ce qui change, c’est une façon d’être forêt et d’être dans la forêt, comme le souligne le grand chaman Davi Kopenawa [2] dans un article de cette édition. Comme la forêt amazonienne, les Yanomami sont peut-être proches du point de non-retour. L’extermination en cours n’est pas seulement physique, par les armes à feu, les maladies et la contamination ; c’est aussi celle d’un mode de vie qui a planté une partie de la forêt que nous foulons maintenant de nos pieds.

Nous savions qu’il serait très difficile d’atteindre les zones dominées par l’orpaillage, car les criminels contrôlent non seulement le sol mais aussi les airs. Ils disposent d’informations sur tous ceux qui arrivent et même les équipes de santé rencontrent des difficultés pour porter assistance. Nous assistons à la transformation de la forêt en un territoire contrôlé par une sorte de milice, comme cela s’est produit dans les favelas et les communautés des grandes villes brésiliennes comme celles de Rio de Janeiro. Et nous avons vu des adolescents autochtones être attirés, comme l’ont été les gamins noirs des communautés urbaines, d’abord par le trafic de drogue, puis par des milices formées d’anciens membres des forces de sécurité publique. Cela est en train de se passer, maintenant. Face au manque de réaction des autorités publiques, la principale résistance vient de leaders comme Davi Kopenawa, d’organisations comme la Hutukara Associação Yanomami et de militants socio-environnementaux.

Les données que nous avons obtenues grâce à la loi sur l’accès à l’information montrent que depuis juillet 2020, les structures de santé opérant au sein du territoire yanomami ont été fermées 13 fois en raison de menaces aux professionnels ou de conflits armés souvent causés par les orpailleurs dans les territoires. À Homoxi, les orpailleurs ont expulsé l’équipe de santé et ont transformé le site en un dépôt de carburant pour leurs avions. Actuellement, 5 des 37 pôles de santé du territoire sont désactivés, sans aucun agent de santé. Juste au moment où les maladies explosent, 3 485 autochtones sont abandonnés sans assistance aucune.

Quand ils ont besoin de faire appel au secours d’urgence, les Yanomami ayant un téléphone portable sont obligés de demander aux orpailleurs d’utiliser le réseau internet installé par la propre organisation criminelle. En désespoir de cause, ils demandent de l’aide au Secrétariat spécial pour la santé des indigènes (SESAI) [3]. Selon les rapports des professionnels de la santé, le seul hélicoptère disponible pour les soins de santé des Yanomami est parfois en panne, tandis que dans le ciel, des dizaines d’avions appartenant aux orpailleurs volent illégalement sans problème. Dans la région de Xitei, où le poste a été fermé pendant cinq mois pour la troisième fois depuis le milieu des années 2020, les données officielles montrent que sept enfants sont morts l’année dernière faute de soins. Dans l’ensemble du territoire yanomami, 46 enfants de moins de cinq ans ont perdu la vie l’année dernière par manque de diagnostic et de soins.

Selon les Hutukara, en 2022, de fin juillet à aujourd’hui, huit autres enfants sont morts .

Depuis que le prix de l’or est monté en flèche, les factions criminelles ont inclus cette matière première dans leur portefeuille d’activités illégales, s’étendant à des régions telles que le territoire yanomami. Ils comptent souvent sur la complicité des agents publics et le soutien d’une partie des élites locales, qui entretiennent avec la forêt une relation marquée par un extractivisme prédateur. Si la région compte 28 mille autochtones, les envahisseurs sont environ 20 000 avec une tendance à l’augmentation selon les estimations des organisations non gouvernementales. Ils ont des armes capables d’affronter la Police fédérale et la Force nationale de sécurité publique. Le système de surveillance de Hutukara Associação Yanomami concernant les activités minières illégales en Terre Indigène Yanomami montre que celles-ci opèrent dans des zones qui touchent 273 des 350 villages, impactant des régions occupées par 56% de la population yanomami.

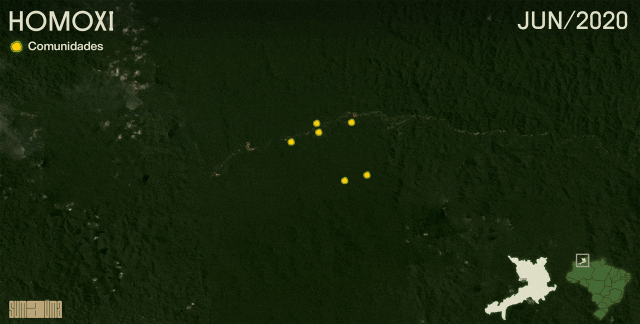

Les images satellites montrent l’évolution de la déforestation causée par l’orpaillage dans trois zones du territoire. En jaune, les villages…

Que reste-t-il pour les femmes, les adultes et les enfants, principales victimes de toutes les guerres ? Comment alors commencer à répondre à la question de la femme yanomami qui donne son titre à cette enquête ?

Elle vit dans la région de la mission Catrimani, l’une des zones appartenant à la Terre Indigène Yanomami. Il n’est déjà plus possible d’atteindre sa maison sans risquer la mort. La domination des orpailleurs s’est étendue jusque-là et l’entrée est contrôlée. Dans chaque région que nous envisageons d’atteindre, les personnes qu’Ana Maria connaît depuis plus de dix ans nous préviennent que si nous entrons, nous risquons de ne pas en sortir. Les Yanomami sont assiégés et leurs voix sont donc de plus en plus réduites au silence. Pour faire face à cet obstacle sans devenir des victimes, comme ce fut le cas récemment pour l’indigéniste brésilien Bruno Pereira et le journaliste britannique Dom Phillips, exécutés en juin dans la vallée de Javari, une autre région amazonienne envahie par le crime organisé, nous avons cherché une solution. Pour que les femmes puissent être entendues, nous avons compté sur le soutien de l’Institut socio- environnemental (ISA), l’une des plus grandes organisations socio-environnementales brésiliennes, pour faire sortir les femmes, par avion, des territoires touchés et les emmener à Demini, une région dirigée par le chaman Davi Kopenawa, où elles pourraient témoigner de ce qu’elles vivent sans prendre de risque. Nous avons déclenché une opération journalistique complexe en territoire de guerre, une guerre dont les forces sont tellement disproportionnées que massacre serait le mot le plus juste.

Nous avons emmené un autre groupe de femmes dans un endroit proche de la capitale de Roraima, Boa Vista, une ville dont le principal monument est une statue d’orpailleur. Là, nous leur avons demandé de dessiner ce qu’elles entendent, voient, souffrent. Ce sont ces dessins qui se mêlent aux photographies de Pablo Albarenga, la troisième personne de l’équipe SUMAÚMA. Comme ces femmes devront retourner en territoire contrôlé par les criminels, elles ne peuvent être identifiées sans risquer d’être exécutées, de même que leurs familles et leurs communautés. Pablo a la difficile mission de documenter en images la réalité dramatique du territoire yanomami - sans en identifier les femmes. La solution qu’il a trouvée est de fusionner ses photos avec leurs dessins. Chaque photo de ce reportage associe une femme à son interprétation personnelle de la façon dont l’orpaillage la touche. C’est l’image qu’elles révèlent au monde, tout en occultant leur visage.

L’une d’entre elles porte un vieux T-shirt blanc et une courte jupe noire. Chez elle, elle porte toujours une jupe en laine avec des perles lui parant le corps, mais en ce moment, elle suit un traitement médical en ville. Elle met un point d’honneur à se teindre le visage de cinq bandes rouges faites avec une pâte d’urucum quelques minutes avant de nous accorder une interview. Elle sait que son image ne peut être montrée, mais avec ce rituel, elle s’approprie ce qu’elle est. L’encre de ce fruit amazonien est utilisée par les femmes de la forêt pour se maquiller, se parfumer et aussi comme protection solaire. Une fois prête, elle fait le dessin qui ouvre ce reportage, les pénis disproportionnés qu’elle ébauche quittent le lieu des cauchemars et migrent vers le papier.

La femme autochtone raconte qu’ il y a cinq mois, enceinte elle a été emmenée d’urgence de son village à un hôpital de la ville. "J’ai perdu mon fils dans mon ventre. Il est mort-né à l’hôpital." Elle se recroqueville sur sa chaise. C’est la troisième fausse couche d’affilée subie ces dernières années. Avant cela, elle a eu deux garçons qui ont maintenant 20 et 9 ans. Les avortements spontanés et non désirés sont rares dans la vie des femmes comme elle. Ou du moins, ils l’étaient.

Il est impossible de connaître la cause exacte de la mort de leurs enfants sans une enquête. Mais le mercure utilisé dans les mines pour séparer l’or des roches peut entraîner des malformations fœtales et, par conséquent, des fausses couches. "Le métal contamine les animaux aquatiques et finit par être ingéré par les personnes qui les mangent. Il se répand ensuite dans tous les organes et tissus du corps", explique Paulo Basta, chercheur à la Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz). En 2014, une recherche qu’il a dirigée dénonçait déjà une forte contamination par cette substance dans les corps des Yanomami. Une autre étude, publiée en août de cette année, également réalisée par Fiocruz, estime que 45 % du mercure utilisé dans les orpaillages illégaux est déversé dans les rivières et les ruisseaux de l’Amazonie sans aucun traitement ni précaution. Au début de l’année 2021, les chercheurs ont prélevé des échantillons de poissons dans la rivière Uraricoera, qui traverse le territoire yanomami et qui est l’une des plus touchées par l’exploitation minière illégale. Ils ont constaté que pour dix poissons, six présentaient des taux de mercure supérieurs aux limites fixées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Une personne contaminée par le mercure peut avoir des hallucinations, des convulsions, des maux de tête constants et des pertes de la vue et de l’ouïe. Outre la mort du fœtus, les femmes enceintes exposées à la substance peuvent avoir des enfants qui mettront plus de temps à s’asseoir, à marcher à 4 pattes, à faire leurs premiers pas, à parler et à apprendre. Il s’agit d’un dommage qui traversera les générations, puisque le mercure peut rester dans l’environnement pendant 100 ans. "Ce qui arrive aux Yanomami est une crise sanitaire et humanitaire sans précédent", déclare le scientifique.

C’est une question de plus à laquelle nous ne savons pas par où commencer à répondre : pourquoi la femme qui dessine des pénis disproportionnés est-elle condamnée à trois fausses couches ? Pourquoi est-elle condamnée à craindre sa prochaine grossesse autant qu’elle craint la proximité des hommes à qui appartiennent les pénis qu’elle dessine ? Qui fera en sorte que les criminels cessent de violer le corps des femmes, les rivières et la forêt ?

Un survol du territoire yanomami montre que le corps de la forêt est couvert de blessures, de cratères ouverts et de coulées de boue qui ont englouti les arbres. Le brun qui avance sur le vert. L’image ressemble aux dégâts produits par les bombes larguées du ciel. Un seul trou peut prendre jusqu’à 300 hectares de forêt. Pensez à 422 terrains de football et vous aurez une idée approximative de ce que cela représente. En août, dernier mois pour lequel des données sont disponibles, la déforestation causée par l’exploitation minière illégale avait déjà atteint 4 411 hectares, soit l’équivalent de plus de 6 mille terrains de football.

Au sol, la violence a une odeur. "L’eau pue", dit un Yanomami de la région de Parima. Les orpailleurs qui se trouvent près de son village déversent leurs excréments dans la rivière, où sa communauté se baigne, pêche et recueille l’eau pour boire et cuisiner. "Ils font caca dans l’eau et nous souffrons de la diarrhée", a-t-il dit. "Quand il n’y avait pas d’orpailleurs, tout allait bien. Nous attrapions de bons crabes et de bons poissons, nous buvions de la très bonne eau, mais maintenant elle est mauvaise. Si on renvoie les orpailleurs bien loin, si l’eau redevient propre, est-ce que les poissons seront bons à nouveau", se demande-t-il ?

Ce n’est pas la première invasion massive du territoire yanomami. À la fin des années 1980, 40 mille hommes ont afflué dans la région. Ils ont apporté des virus, des bactéries et des armes à feu. Le résultat a été l’extermination de 14% de la population. La principale documentation de cette période est le travail de Claudia Andujar, une photographe qui est également devenue l’une des principales voix à faire l’écho du massacre du peuple yanomami dans la presse internationale. Xawara est le nom que les Yanomami donnent à cette vague écrasante de maladie qui tue leur peuple. À l’époque, le territoire n’avait pas été démarqué et l’émoi mondial a été décisif dans la ratification de la Terre Indigène Yanomami en 1992, sept ans après la redémocratisation du Brésil et quatre ans après que la première constitution a eu reconnu les droits des peuples originaires.

Davi Kopenawa Yanomami, dont la mère et une partie de sa famille ont été décimées par la rougeole apportée des années auparavant par des missionnaires évangéliques, est devenu la voix de son peuple. La chute du ciel [4], le livre qu’il a écrit avec l’anthropologue français Bruce Albert, est devenu un ouvrage de référence dans la littérature mondiale et un tournant dans l’anthropologie. Il s’agit du témoignage d’un chaman concernant l’avancée de la colonisation sur le corps de la forêt et sur le corps des êtres de la forêt. C’est aussi le témoignage d’un humain de la forêt sur l’effondrement du climat. Les chamans tiennent le ciel, mais les chamans sont tués par les napëpë et leurs xawara. L’expression poétique de Kopenawa s’aligne avec le meilleur de la science pour montrer que l’action de la forêt, cette entité complexe de haute technologie formée par l’échange constant de tant d’êtres vivants, est ce qui "crée" le ciel - ou l’atmosphère terrestre. Si elle cesse d’agir comme une forêt en raison de la destruction accélérée en cours, le ciel "tombe".

La démarcation de la Terre Indigène Yanomami et la redémocratisation du Brésil [5], après une dictature militaro-affairiste qui a duré 21 ans et a converti la forêt en un corps d’exploitation prédateur, ont signifié une possibilité de changement dans la manière de traiter la nature et les peuples qui ne s’en sont jamais séparés. Mais les gouvernements démocratiques n’ont jamais pu ou voulu arrêter la destruction de l’Amazonie. Au cours des dernières décennies, la forêt et ses habitants ont subi les attaques de l’exploitation minière illégale, des grandes sociétés minières transnationales, de l’agronégoce, des sociétés d’exploitation forestière et de l’occupation illégale (vol de terres publiques). Ils ont également été usurpés par de grands projets gouvernementaux, tels que des barrages hydroélectriques, des routes et des chemins de fer. Avant les invasions minières, en 1973, pendant la dictature, l’ouverture de la route Perimetral Norte marque le moment où les contacts sporadiques avec les Yanomami deviennent massifs. Certains indigénistes soulignent que cette route a marqué le début de l’holocauste vécu par l’un des peuples les plus complexes de la planète.

Près de 50 ans plus tard, Jair Bolsonaro, défenseur notoire de la dictature, tout comme l’actuel Congrès, dominé par les représentants de l’agronégoce et des intérêts miniers prédateurs, a étendu et accéléré la destruction de la forêt à l’heure où l’effondrement climatique provoque des événements de plus en plus extrêmes. Figurant parmi les représentants de la nouvelle extrême-droite mondiale, Bolsonaro avait déjà pratiqué l’exploitation minière illégale alors qu’il était dans l’armée. Dès son accession à la présidence en 2019, il a promu le démantèlement structurel des organes qui inspectent les crimes environnementaux dans le pays, tout en encourageant l’exploitation forestière dans ses discours publics. "Si cela dépend de moi, je libèrerai l’orpaillage. Il existe un projet d’ouverture de l’exploitation minière en Terres Indigènes", a-t-il déclaré en 2020.

Durant sa campagne présidentielle, il avait déjà clairement indiqué quels seraient ses principaux engagements : "Vous pouvez être sûrs que si j’y arrive [à la présidence], il n’y aura pas d’argent pour les ONG. Si cela dépend de moi, chaque citoyen aura une arme à feu chez lui et pas un centimètre ne sera démarqué pour des réserves indigènes ou quilombos", a-t-il déclaré lors d’un événement public [6]. La promesse de ne pas démarquer un centimètre de plus de Terres Indigènes a été respectée à la lettre. L’ouverture légale de l’exploitation minière en Terres Indigènes est en cours au Parlement.

Les actions de Bolsonaro ont provoqué des communications à la Cour pénale internationale pour génocide des populations autochtones [7]. Pendant la pandémie, il a même mis son veto à la distribution d’eau potable aux peuples originaires parmi diverses autres décisions qui ont empêché un combat efficace contre la covid-19 et entraîné la mort de quelques-uns des principaux leaders autochtones du Brésil - dont au moins le dernier doyen de son peuple, celui de l’ethnie Juma. La pandémie a également chassé de la forêt les organisations non gouvernementales de défense de la nature et de ses habitants, mais elle n’a pas chassé les prédateurs. Bien au contraire. La phrase "Les destructeurs de l’Amazonie n’ont pas de bureau" est devenue célèbre dans plusieurs langues.

Les pandémies comme celle du covid-19 sont liées à la disparition des forêts et d’autres biomes : les virus qui étaient auparavant contenus par la forêt, atteignent les êtres humains lorsqu’ils perdent leur habitat. Malgré cela, au Brésil, la pandémie a été utilisée pour étendre la destruction de l’Amazonie. En octobre 2018, deux mois avant l’arrivée au pouvoir de Bolsonaro, le projet Hutukara qui assure le suivi de la déforestation causée par l’orpaillage a pointé du doigt une dévastation d’environ 1 200 hectares dans la zone démarquée. En décembre 2021, presque deux ans après le premier cas de covid-19 au Brésil, la destruction a plus que doublé, atteignant 3 272 hectares. Jusqu’en août 2022, 1 100 hectares supplémentaires de la forêt ont été dévastés par des activités illégales. Un autre suivi, effectué par le gouvernement fédéral, souligne que pour le seul mois de janvier de cette année, 216 alertes à la déforestation ont été émises en raison de l’extraction minière sur le territoire autochtone, soit près de sept par jour. Des cas encore plus alarmants existent : dans la région de Xitei, la zone déforestée a augmenté de 1 101 % entre les mois de décembre 2020 et 2021.

Vecteurs de diverses maladies, les orpailleurs et leur force de destruction ont multiplié les cas de paludisme en territoire yanomami. Une femme de la région de Hakoma croise les bras sur sa poitrine, ferme les paupières et tremble de tout son corps. C’est ainsi qu’elle explique sa fièvre de plus de 40 lorsqu’elle a contracté la maladie. Elle raconte avoir été en "poremu", un état de fantôme ou de spectre, sa propre image ayant été affectée. Elle ne pouvait rien faire, elle ne pouvait même pas se lever de son hamac. Elle a été soignée dans son village et s’est rétablie. Quelque temps plus tard, elle a à nouveau eu la malaria et son état s’aggravant, elle a dû être emmenée à l’hôpital de Boa Vista.

De chez elle, au village, toute la journée, elle entend le bruit des machines d’extraction d’or qui travaillent dans la forêt. "Pow-pow-pow-pow-pow-pow", raconte-t-elle. Elle marque de ses poings fermés le rythme devenu quotidien. Le bruit ne s’arrête pas, même la nuit venue. " Beaucoup d’avions atterrissent ici. A l’endroit où ils font les trous, arrivent des fusils, des cartouches, des draps, de la nourriture, du carburant, ces choses-là", dit-elle. Les données que nous avons obtenues grâce à la loi sur l’accès à l’information montrent une augmentation écrasante de la maladie. Entre 2018, année où le nombre d’orpailleurs illégaux a explosé sur le territoire, et 2021, les cas de paludisme ont augmenté de 105 %. Si en 2014, on comptait 2 928 cas, en 2021, ce nombre passe à 20 394. Au moins 15 personnes en sont mortes l’année dernière, dont dix enfants âgés de 1 à 9 ans.

Le médicament utilisé pour traiter la maladie causée par l’un des types de protozoaires, le Plasmodium vivax, est en pénurie au Brésil, selon une note technique du ministère de la Santé lui-même, signée en juin de cette année et obtenue en exclusivité par l’agence de journalisme indépendante et d’investigation Amazônia Real. Il s’agit de la chloroquine, qui a été faussement vantée par Jair Bolsonaro comme un antidote pour lutter contre le covid-19 précoce. En plus de donner un faux sentiment de sécurité face à la pandémie, le mensonge diffusé par le président brésilien a provoqué une pénurie d’un médicament essentiel pour combattre le paludisme, amplifiant la tragédie chez les populations autochtones. "La santé s’effondre", déclare Júnior Hekurari Yanomami, président du Condisi, le Conseil de district sanitaire pour les Yanomami "Il n’y a pas de vermifuge, pas de chloroquine, la faim arrive. Notre histoire est en train d’être interrompue."

Avec la maladie , viennent la faim et la malnutrition. Le mode de vie traditionnel des Yanomami consiste à passer la plupart de leur temps à cultiver les champs, à cueillir des fruits et d’autres aliments de la forêt, à pêcher et à chasser. Lorsqu’une grande partie de la population tombe malade, la terre n’est plus travaillée et la collecte n’est pas effectuée. La contamination des poissons et autres animaux dans les rivières par le mercure et d’autres substances toxiques aggrave la situation d’insécurité alimentaire. Avec l’invasion de milliers d’hommes et leurs campements ouverts forçant la destruction de la forêt, les animaux qui pouvaient être chassés disparaissent. Il s’agit d’une destruction en chaîne du système alimentaire d’un peuple, qui voit son mode de vie séculaire devenir soudainement impossible. Ils sont ensuite obligés de mendier de la nourriture auprès de leurs bourreaux, généralement des aliments ultra-transformés. Le prix qu’ils paient est toujours très, très élevé.

"Nos champs ont été entièrement inondés. Il y avait beaucoup d’eau. Le manioc a pourri. Mon petit-fils dit qu’il a faim", dit une autre femme yanomami. "Il n’y a pas de manioc, alors mon mari et moi sommes venus en ville [pour essayer d’obtenir des paniers alimentaires]. Notre nouveau champ est encore modeste. Tous les enfants ont perdu du poids, alors je suis très triste ! Elle vit à Palimiu, où la déforestation a augmenté de 228 % entre les mois de décembre 2020 et 2021. Elle raconte que les orpailleurs utilisent un tuyau pour drainer l’eau vers les machines qui séparent l’or et rejettent le liquide contaminé dans la forêt.

En avril 2021, un groupe de Yanomami de Palimiu a arrêté le bateau d’un envahisseur qui passait devant le village et a saisi 990 litres de carburant qu’ils apportaient à la mine. Les mineurs qui arrivaient dans un autre bateau ont ouvert le feu sur les autochtones. Neuf autres fusillades ont suivi jusqu’en août de l’année dernière. Dans l’une d’entre elles, deux enfants ont disparu. Ils ont été retrouvés dans la rivière, morts noyés.

Dans d’autres villages, cependant, l’entrée des orpailleurs s’est faite sans résistance. Les envahisseurs sont souvent appelés par les hommes de la communauté eux-mêmes. En 1500, lorsque les premiers envahisseurs portugais sont arrivés au Brésil, l’échange de babioles comme les miroirs contre de l’or était un classique. Le même échange ordinaire se reproduit aujourd’hui, plus de cinq siècles plus tard, sur le territoire yanomami et dans d’autres régions amazoniennes. Les jeunes autochtones s’allient aux destructeurs en échange de la version contemporaine des miroirs, allant de la cachaça aux téléphones portables bon marché. Maintenant, ils veulent aussi de l’or. Davi Kopenawa appelle souvent les Blancs "les gens de la marchandise", parce qu’ils aiment les choses, les bibelots qu’ils échangent contre la vie. Ce goût pour la marchandise commence à séduire les adolescents yanomami.

On rapporte que de jeunes yanomami recrutent des jeunes filles, qui viennent d’avoir leur première menstruation, en tant que prostituées dans des bordels installés à l’intérieur des camps. Les rapports sur l’alcoolisme des autochtones dans ces communautés minières se multiplient déjà. La boisson est généralement achetée avec ce qu’ils reçoivent de leur travail avec les orpailleurs. "Quand ils veulent de la cachaça , ils en achètent [à la cantine de la mine] et reviennent ivres", raconte l’une des femmes que nous avons interviewées. Ces camps se transforment en villages, avec divers magasins et cabarets et, s’ils poursuivent la colonisation du Brésil et ne sont pas arrêtés par l’État, il y aura bientôt des petites villes totalement hors-la-loi en Terre Indigène Yanomami, un affront sans précédent à la Constitution brésilienne et au droit international.

L’une des femmes que nous avons interrogées est encore une jeune fille. Ses pantoufles roses sont du 30, pointure portée par des enfants de six ans dont la taille correspond à leur âge. Mais elle a 18 ans, mesure moins de 1,20 mètre et parle si bas qu’il est parfois impossible de la comprendre. Elle se trouve à Boa Vista, mais ne se rappelle pas comment elle est arrivée dans cette ville.

La jeune fille vivait dans une exploitation minière illégale près de son village et dormait avec trois autres filles yanomami, dont deux âgées de 14 ans et une de 13 ans, sur la terrasse d’une maison en bois. Elle dit que c’était un "bordel". Convaincue de s’enfuir de chez elle avec une cousine par un jeune de sa communauté, elle dit être restée là-bas pour manger. Sa demi-sœur, âgée de 14 ans, avait déjà été enlevée avant elle. Elle avait des relations sexuelles avec les envahisseurs en échange de riz, de biscuits, de nouilles et de sucre.

Les femmes non autochtones dormaient à l’intérieur, mais les adolescentes yanomami attachaient leurs hamacs à l’extérieur. Elle a attrapé la malaria. Malade, sans soin, elle s’est évanouie et son corps a été abandonné par les orpailleurs dans son village. Les services d’urgence ont été appelés et elle a été directement transportée par avion aux soins intensifs de Boa Vista. C’est ainsi qu’elle s’est donc réveillée et retrouvée seule dans la ville. Serrant une sucette rose, la petite yanomami ne reconnaît pas se prostituer, elle dit seulement que les autres se prostituaient. Elle n’a aucune idée de l’existence des préservatifs. Une autre femme, de la région de Parima, affirme que les plus jeunes finissent par être les principales victimes des envahisseurs : "les orpailleurs aiment avoir des relations sexuelles avec les filles, pas avec les femmes adultes, mais avec les petites. C’est comme ça qu’ils font."

Dans le village de Demini, l’artiste Ehuana Yaira Yanomami, qui nous a aidé à traduire d’autres langues yanomami, vit dans l’un des bastions de la forêt où l’exploitation minière n’est pas encore arrivée. Les seules photographies dans lesquelles les femmes exposent leur visage sont celles d’elle-même et de ses deux sœurs. Ehuana écoute le son des aras et le bruissement des feuilles dans le vent. Elle marche parmi les arbres qu’elle connaît depuis son enfance et se fraye un chemin à la machette pour atteindre un tronçon de la rivière où les poissons font déjà leur apparition. Avec elle se trouvent les femmes que nous emmenons à cette réunion, venant de régions érodées par l’orpaillage. Elles y retrouvent un mode de vie éloigné des leurs et là, elles se souviennent de ce qui leur a été enlevé.

Dans la communauté, ils organisent une pêche collective avec des feuilles de timbó cueillies dans leurs champs. L’herbe toxique, macérée et mélangée à de la terre, est jetée dans la rivière. Temporairement asphyxiés, les poissons flottent et peuvent ainsi être facilement attrapés. Les mouvements précis des garçons et des hommes avec leurs flèches, ceux des filles et des femmes avec leurs machettes et leurs paniers garantissent la nourriture. Ils répètent là, les gestes de leurs ancêtres, tandis que la menace s’approche de Demini.

Lorsque nous nous réveillons, un peu avant l’aube, parfois nous pensons :

"Est-ce que je dois aller arracher le manioc ce matin ? Nous n’avons pas de beiju, nous allons avoir faim !". Et donc nous sortons récolter le manioc. Mais d’abord, nous mangeons un peu, en attendant que le jour se lève. On mange un peu de banane, on ne part pas avec la faim. Lorsque nous allons récolter le manioc, nous emmenons nos filles avec nous, les hommes ne nous accompagnent pas. Ensuite, nous rapportons du bois de chauffage à la maison pour pouvoir cuisiner. C’est ainsi que notre pensée nous fait agir. Si, à notre réveil, nous voulons aller dans la forêt, si nous avons dormi avec la faim et que nous voulons pêcher, nous allons au champ ramasser des feuilles de timbó. Nous emportons ces feuilles pour aller pêcher. Quand nous revenons à la maison avec les poissons, nous les cuisinons et les mangeons, et, le ventre plein, nous nous couchons dans nos hamacs. Ensuite, nous allons prendre un bain et à la fin de la journée, quand il fait presque nuit, nous nourrissons notre famille à nouveau. S’il y a du gibier, on en mange."

C’est la journée racontée par une femme de Demini. Elle et les autres femmes du village s’habillent quotidiennement en jupe de laine rouge qui leur couvrent le vagin, de colliers de perles qui se croisent sur leur poitrine pour laisser libres leurs seins afin que les plus petits puissent se nourrir quand ils en ont envie. Comme presque toutes les femmes yanomami, elles ont en moyenne trois à six enfants et marchent toujours portant le plus petit, collé au corps dans une écharpe en laine, les autres enfants autour d’elle. Elles parcourent à pied les différents sentiers de la forêt proche de leur communauté, elles connaissent le nom de chaque arbre, plante ou insecte qui s’y trouve. Elles détestent devoir aller en ville pour se faire soigner et préfèrent la fraîcheur de la forêt. Certaines n’ont jamais quitté la forêt. La forêt est le foyer, la nourriture, les médicaments, l’eau, la lumière et l’ombre. Une vie qui suffit parce qu’elle est en échange constant avec tout ce qui est vivant. Les familles vivent ensemble sans les murs qui séparent. Lors des moments de bavardage entre hamacs, les femmes éclatent de rire. Elles savent cependant que leur monde est en convulsion. Et si ça continue, le ciel va tomber.

Là-bas, à Demini, la terre du chaman Davi Kopenawa, elles ne sont pas en danger, pas encore. Mais elles ont peur. Celles qui sont arrivées pour raconter le mal qui avance dans la forêt les remplissent de présages. "Dans le futur, les Blancs vont nous achever", dit l’une d’entre elles. "Les napëpë abiment les Yanomami."

Les femmes Demini fixent avec admiration les grands moxi xawarapë, le mot yanomami pour "pénis plein de maladie", dessinés par les invitées. Elles savent ce que les napëpë et leurs moxi xawarapë réservent aux femmes autochtones. L’une d’entre elles dit à haute voix :

"Si les orpailleurs nous bouffent l’anus, ils vont nous faire souffrir. Ils vont tuer nos fils et bouffer les vagins de nos filles.

Aucune d’entre elles ne sait répondre à ces questions : pourquoi bouffent-ils le vagin des femmes yanomami ; pourquoi envahissent-ils la forêt et leur corps ; pourquoi les violent-ils et violent-ils la forêt ? Aucune réponse n’est même murmurée. Ce mystère brutal n’est connu que des napëpë.

Editrice en chef : Eliane Brum

Consultant anthropologique : Ana Maria Machado

Infographie : Rodolfo Almeida

* Sumaúma a reçu le soutien de l’Institut Socio-environnemental (ISA) pour ce reportage.

*Ce texte a été mis à jour le 16 septembre.

Si vous avez trouvé ce contenu important pour la vie des générations futures, soutenez SUMAÚMA, afin que nous puissions faire plus dans les prochaines éditions. https://apoia.se/sumaumajornalismo