La période comprise qui s’est écoulée entre l’élection de Lula et l’interruption du second mandat de Dilma Rousseff peut être appréhendée comme l’ultime tentative historique de surmonter le sous-développement. Cette tentative s’est sans cesse trouvée en butte à des obstacles qui découlent de la position périphérique du Brésil dans la hiérarchie capitaliste. La crise de l’expérience développementaliste a relancé le débat sur l’économie, dans la mesure où la majorité des arguments ont désigné l’enjeu de la productivité comme cause centrale de l’achoppement du « lulisme » [en référence à l’ancien président et dirigeant historique du Parti des Travailleurs]. Même parmi certains économistes hétérodoxes [1] s’est consolidée l’idée selon laquelle des déséquilibres structurels ont été provoqués par la faible intensité de la hausse de la productivité, comparée à la forte intensité des avancées sociales dues aux politiques publiques et au marché du travail, menant à leur épuisement. Parmi la myriade de positions différentes, on observe une dangereuse convergence autour de l’idée selon laquelle l’issue devrait être un autre modèle tourné prioritairement vers l’amélioration de la productivité, si besoin au détriment (ou au prix de l’étranglement) des avancées sociales.

Le problème de ce « consensus productiviste », c’est qu’il cache une économie politique du développement capitaliste, dont la compréhension pourrait éclairer un peu plus le surprenant tournant pris par le Brésil après la violente rupture du second mandat de Dilma Rousseff. Le débat sur le modèle idéal qui permettrait de lancer des transformations structurelles à partir de l’accumulation (productivité) devrait explorer le thème de la durabilité du cycle de transformations, au-delà des changements apparents en matière de revenus, de pauvreté et d’inégalités. En d’autres termes, ramener notre attention à la manière dont se consolident les changements structurels nécessaires à une « rupture définitive avec le passé », et non seulement à la façon d’engager ces changements. Le problème, c’est que mettre l’accent sur des changements structurels conduit nécessairement à des déséquilibres macroéconomiques provoqués par des restructurations massives du conflit distributif. Hélas, la théorie économique conventionnelle répète avec monotonie ses recettes pour assurer la « stabilité » du système – laquelle, dans le cas du sous-développement, signifie la stabilité des inégalités entre capital et travail. La tradition économique préfère sacrifier la turbulence dynamique liée à la croissance au bénéfice de la stabilité des privilèges assurée par la stagnation.

L’économie vit une tension permanente entre la tentation de rester dans la prison de l’Histoire et celle de se risquer dans l’abîme du développement, en quête de rupture avec le passé – ce passé défini, au Brésil, par les origines coloniales, les profondes inégalités générées par les institutions esclavagistes et l’incompétence industrielle de la classe capitaliste du pays. La prison du passé reproduit, sous l’apparence trompeuse de la stabilité macroéconomique, des intérêts enracinés dans le conservatisme social, dans le calcul rentier des décisions de dépenses et dans la reproduction patrimoniale d’une hyperconcentration des richesses, ce qui empêche des flux distributifs de la rente ainsi que la consolidation d’une société principalement salariale. La macroéconomie, imprégnée par le consensus productiviste, tend à stabiliser ces éléments archaïques sans révéler qu’une véritable impulsion de transformation structurelle signifie nécessairement l’altération de « privilèges » économiquement établis par le sous-développement – « privilèges » dont l’interaction serait fondée sur la distribution fonctionnelle de la rente en faveur du travail.

L’amélioration des conditions de vie au sein du capitalisme dépend nécessairement de la construction d’une société salariale. Bien que la croissance de la productivité soit indispensable afin d’augmenter – nécessairement – l’excédent social d’une économie par définition sous-développée, la présence effective de la productivité ne garantit pas à elle seule la redistribution de ressources ; au contraire, elle renforce les inégalités structurelles. Ce n’est que lorsqu’il y a une redistribution structurelle de la rente, et donc une certaine homogénéisation sociale, que l’on peut affirmer l’existence d’un processus civilisateur de développement capitaliste. L’impératif civilisateur de la redistribution est fondamentalement déterminé par la dynamique du marché du travail et des politiques publiques, à laquelle est subordonnée la dynamique de la productivité – et non l’inverse.

Le lieu où convergent les eaux de l’État et de l’emploi en un processus de transformations structurelles est déterminé par le rapport salaires / PIB, c’est-à-dire par la quantité d’excédent produit par la société que s’approprie la fraction majoritaire de cette dernière – les travailleurs et travailleuses. Comprendre la résilience et l’insistance des sociétés à persister dans les abîmes du développement, en évitant de retourner à la prison de l’Histoire – autrement dit, à la normalité conjoncturelle reproduite par le passé –, est l’un des grands défis d’interprétation auxquels fait face l’économie brésilienne contemporaine.

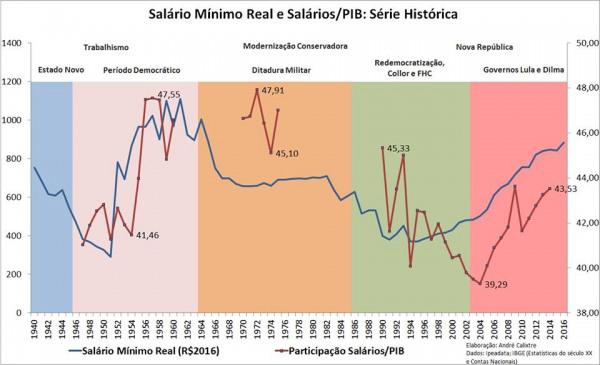

Dans le cas brésilien, c’est le comportement du salaire minimum qui est la variable la plus importante pour mesurer l’intensité de ce processus. Le salaire minimum fonctionne en effet comme un indicateur de tous les revenus du travail et donc comme inducteur de cycles de redistribution de la rente en faveur du pouvoir d’achat du travail – en lui-même et en relation avec le poids du capital. Le graphique ci-dessous, avec sa perspective historique, montre l’interdépendance entre le salaire minimum et la relation salaires / PIB, particulièrement dans les périodes ayant connu une politique consistante de revalorisation du salaire minimum.

Le thème de la résilience apparaît dans l’analyse du graphique, et montre combien la société brésilienne est hostile aux changements structurels. Deux moments ont vu se combiner forces du travail et politiques publiques : la période démocratique de l’ère travailliste, particulièrement entre 1951 et début 1964, et les présidences de Lula et de Dilma Rousseff dans la Nova República (2003-2016). Ce sont deux moments où le Brésil s’est risqué dans l’abîme du développement, dans une tentative de transformation structurelle de son économie ; de courtes périodes d’à peine plus d’une décennie qui furent suivies de longues phases de stabilité ou de recul du conflit distributif. Une décennie, à peine davantage, de travaillisme démocratique a généré les conditions du coup d’État militaire ; une décennie de lulisme a généré les conditions du coup d’État parlementaire de 2016. Dans les deux cas, l’économie politique l’explique mieux que la macroéconomie : il était nécessaire de renverser les gains des classes populaires dans l’appropriation de l’excédent social. Les deux périodes se sont terminées de manière violente et ont ouvert la voie à une longue hibernation des droits fondamentaux et d’autres processus civilisateurs.

La proportion de salaires dans le PIB n’a jamais été majoritaire au Brésil. Ce rapport de force s’est réduit dans tous les pays du monde depuis les années 1970, mais aujourd’hui encore, dans les pays civilisés, l’excédent social continue à être principalement distribué aux travailleurs, comme par exemple en Corée du Sud (51,2 %), en Australie (51,8 %), au Japon (52,3 %), aux États-Unis (55,4 %), et – pays le plus développé de ce point de vue – au Danemark (68,3 %), d’après les données de l’OCDE pour l’année 2009. Le Brésil a fait un court saut de 4,24 points en treize années de lulisme, récupérant une partie seulement de ce qui avait été perdu depuis le coup d’État de 1964 ; pourtant, même ainsi, le consensus de la macroéconomie considère que c’est le manque de productivité du modèle qui empêchent une redistribution favorable au travail.

Lorsque l’on observe l’expérience historique du Brésil par rapport au pays développés, il apparaît clairement qu’il n’existe aucun obstacle au progrès dans la distribution fonctionnelle de la rente au profit du travail, ce qui implique nécessairement de permettre une augmentation des salaires supérieure à la croissance de la productivité. Ce qui a empêché l’évolution du modèle tient davantage au manque de résilience sociale et de capacité à s’adapter aux changements structurels qu’à l’absence proprement dite de tels changements. C’est la prison de l’Histoire qui appelle chacun et chacune à se retirer de l’abîme du développement et qui, si elle triomphe sur les aspirations démocratiques du pays, va déterminer à nouveau un long cycle de médiocrité civilisationnelle à venir au Brésil.