Par Frédéric Vandenberghe , Sociologue, professeur à l’institut de philosophie et de sciences sociales de l’Université fédérale de Rio de Janeiro (IFCS-UFRJ) et Jean-François Véran, Anthropologue, professeur à l’institut de philosophie et de sciences sociales de l’Université fédérale de Rio de Janeiro (IFCS-UFRJ)

Si le candidat d’extrême droite, Jair Bolsonaro, l’emporte au deuxième tour, c’est toutes les Amériques qui se trouveront à nouveau confrontées à leur passé autoritaire. Il reste tout juste deux semaines pour provoquer un choc de conscience.

La « Nouvelle République », qui coïncide avec le retour à la démocratie après une dictature militaire sanglante (1964-1985), aura finalement duré un peu plus d’un quart de siècle. Depuis 2014, rien ne va plus au Brésil. Le pays est entré dans un nouveau cycle. Avec la montée en puissance de l’extrême droite, le cycle risque de se transformer en cyclone qui détruit toutes les institutions démocratiques sur son passage. Les crises s’accumulent : crise économique (la pire récession de son histoire, décroissance, désaccélération, dévalorisation du real, austérité, chômage), crise politique (scandales et affaires en série, coup parlementaire avec destitution de la présidente Dilma Roussef en 2015, incrimination et délégitimation du président Michel Temer, emprisonnement de l’ancien président Ignácio Lula da Silva), crise juridique (politisation de la justice, y compris de la Cour suprême), crise sociale (croissance des inégalités, retour de la pauvreté, déstructuration de la santé politique, de la culture et de l’éducation), crise de la sécurité publique (explosion de la criminalité et de la violence, y compris de la police, intervention militaire dans l’Etat de Rio de Janeiro, sentiment d’insécurité généralisée). L’ensemble de ces crises configure une « tempête parfaite » et explique, en partie, la montée des extrêmes, le retour du refoulé et la nostalgie des « trente » glorieuses de la dictature.

La décennie tournée vers l’avenir

Le Brésil est souvent décrit comme le pays de l’avenir. L’avenir n’aura duré qu’une dizaine d’années. Pendant une décennie, un couplage vertueux de croissance et de politique distributive a provoqué une véritable révolution sociologique : sortie massivement de la pauvreté, la majorité des Brésiliens se trouve désormais dans la dénommée « classe C » de consommateurs, celle des nouvelles classes moyennes. Le développement de l’enseignement supérieur, adossé à l’instauration de quotas raciaux et sociaux, la création du Système unique de santé offrant une couverture universelle gratuite, la cooptation des mouvements sociaux dans le cadre d’une gouvernance tripartite, dessinaient les contours d’un Etat social. En dépit des sous-financements, la croissance économique et la promotion du Brésil au rang de cinquième économie du monde faisaient croire que l’avenir était enfin là.

Puis, le système s’est grippé. Les révoltes de 2013, sorte de précurseurs de Nuit Debout, ont été canalisées et récupérés par la droite. Pour la première fois depuis le coup d’Etat de 1964, la droite décomplexée retournait dans les rues dans des mobilisations de masse pour protester contre la corruption systémique révélée par « l’opération Kärcher », juste avant les élections de 2014. Le pays était déjà polarisé au point que le candidat perdant se trouvait autorisé à refuser la défaite. La rancœur contre une nouvelle victoire du Parti des travailleurs de Lula trouvait son expression dans les panelaços, ces concerts de casseroles émanant des beaux quartiers, puis par cet autodafé jubilatoire qu’a été la cérémonie de destitution de Dilma Rousseff, lorsque des dizaines de députés exaltés criaient au micro leur rage en invoquant dans une catharsis collective Dieu, la famille, la moralité, la haine du PT… Bolsonaro avait déjà la voie largement ouverte.

Ancien coéquipier de la présidente élue, Michel Temer assume le pouvoir dans ce que la gauche appellera le « coup d’Etat » parlementaire et en profite pour casser en quelques mois les acquis du Lulisme. Un invraisemblable amendement constitutionnel instaure l’austérité la plus radicale avec un plafonnement des dépenses publiques sociales et éducationnelles pour vingt ans. La réforme du travail flexibilise et libéralise l’emploi en autorisant la sous-traitance universelle. Destitué de toute légitimité, empêtré dans des scandales financiers, Michel Temer termine son mandat sans gloire et avec une impopularité frôlant les 95%.

La relance de l’économie a échoué. La violence criminelle explose avec un record de 60 000 morts en 2018. L’emblématique conseillère municipale de Rio, Marielle Franco, est assassinée. La grève des camionneurs met le pays à genoux. Jair Bolsonaro, candidat sulfureux de l’extrême droite, prend un couteau dans le ventre. Le spectaculaire incendie du musée National le 2 septembre synthétise cet état d’embrasement généralisé. Seuls les murs subsistent, le contenu est en cendres.

Les militaires aux postes clés

Comme ailleurs, la montée de l’extrême droite s’explique par une poussée populiste, un rejet du système, une critique virulente du « marxisme culturel » et de la gauche identitaire, un moralisme rétrograde, un retour de la religion, une défense de la famille et de la patrie, une volonté d’ordre, la dissémination des fake news sur les messageries sociales (notamment le « Zap » (What’s App) et une dégradation générale de la bienséance, du langage et des comportements en public. Ce qui distingue, cependant, le fascisme brésilien de l’extrême droite européenne et américaine, c’est le soutien des militaires et le fait qu’on ne peut guère être sûr que les forces de l’ordre resteront dans leurs casernes. Jamais on ne pourra pardonner au président « par intérim » Michel Temer d’avoir nommé plusieurs militaires à des postes clés de l’Etat (ministère de la Défense, des Services secrets, Direction de l’intervention des forces de l’ordre dans l’Etat de Rio de Janeiro). Il y a du soufre dans l’air. L’irrésistible ascension du capitaine de réserve Jair Messias Bolsonaro, grand apologiste de la dictature et des généraux tortionnaires, n’était, cependant, pas prévue. Il s’agit bel un bien d’un effet pervers, non intentionnel de la destitution de la présidente élue et d’une droitisation radicale de la politique du gouvernement de Michel Temer. Le système est désormais hors contrôle.

A lire aussi : Un boulevard pour Bolsonaro

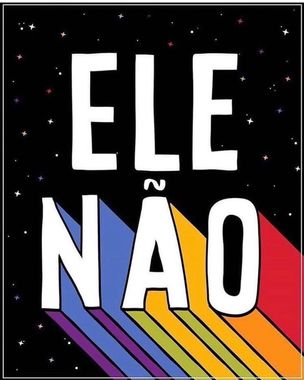

Jusqu’au début du mois d’octobre, on s’attendait encore à une reprise de l’ancien scénario électoral avec une polarisation classique entre la social-démocratie du PT et le libéral-conservatisme du PSDB. On savait qu’il y aurait sans doute un second tour et on se faisait des scénarios du pire, mais sans vraiment y croire. Le samedi d’avant les élections, des millions de citoyens et citoyennes avaient manifesté dans les rues des grandes villes du Brésil, en réponse à l’appel des femmes pour faire barrage à l’innommable (« le chose ») et défiler sous un mot d’ordre unique : « pas lui » (#elenão). L’accession au pouvoir de l’extrême droite paraissait possible, mais improbable. En une semaine, cependant, tout a changé et le système s’est rendu. Ni « cordon sanitaire » ni « sursaut républicain » ne se mettent en place. L’ex-président Fernando Henrique Cardoso, tout comme les médias d’ailleurs, à l’exception de El Pais Brésil, invoque une neutralité qui ne tient discursivement que par l’assimilation du PT à l’extrême gauche et en symétrie avec l’extrême droite. Le Venezuela fait figure de repoussoir. En quelques jours, le candidat outsider a emballé les marchés, les médias, les églises néo-pentecostales, la Cour suprême, les juges, dans un mouvement convulsif de sabordement. L’« antipétisme » associé à la promesse d’une purge sécuritaire et d’un retour à l’ordre moral catalyse les rancœurs.

Hold-up électoral

Les résultats du premier tour ont provoqué des ondes de choc. Les partis de centre droit ont tout simplement été laminés. Seul subsiste le PT, arrimé – mais pour combien de temps encore ? – au capital symbolique de Lula, particulièrement vivace dans le Nordeste. De profondes dissensions apparaissent à l’intérieur des familles, des collectifs de travail et des groupes d’amis, qui se disent désormais irréconciliables. L’effet de « hold-up électoral » du premier tour n’est pas sans rappeler le choc qu’a constitué la victoire d’Emmanuel Macron auprès des partis de l’establishment. Il reste une différence de taille. Au Brésil, « En marche » risque bien d’être une marche militaire. Un peu comme si c’était Jean-Marie Le Pen qui s’installait à l’Elysée.

En revanche, l’ultralibéralisme annoncé du programme de son gourou économiste le rapproche sans doute davantage du projet de Pinochet et de ses Chicago Boys. Il reste tout juste deux semaines pour provoquer un choc de conscience. Si Bolsonaro l’emporte finalement, c’est toutes les Amériques qui se trouveront à nouveau confrontées à leur passé autoritaire. C’est pourquoi le second tour n’importe pas seulement pour le Brésil, mais risque de résonner pour longtemps comme un coup de semonce dans l’horizon démocratique du sous-continent.

Frédéric Vandenberghe Sociologue, professeur à l’institut de philosophie et de sciences sociales de l’Université fédérale de Rio de Janeiro (IFCS-UFRJ) , Jean-François Véran Anthropologue, professeur à l’institut de philosophie et de sciences sociales de l’Université fédérale de Rio de Janeiro (IFCS-UFRJ)