Pour qu’un Yanomami puisse mourir, il importe que toutes les parties qui composent sa personne soient détruites.

- Et vous, les Blancs, que faites-vous quand un parent meurt ?-* Nous l’enterrons.-* Vous mettez vos morts en terre ? Vous les laissez pourrir tout seuls ? Comment pouvez-vous faire ça ?-* C’est ce que nous faisons avec nos morts. Parfois, comme vous, les Yanomami le faites, nous les incinérons.-* Et que faites-vous des objets qui appartenaient au mort ?-* Nous les laissons à nos enfants.-* Comment pouvez-vous laisser les objets des morts aux vivants ? En effet, à continuer de voir ces objets, les vivants ne pourront pas oublier les morts et ils en souffriront. Vous, les blancs, vous êtes vraiment des gens autres.

Ce sont quelques-uns des dialogues que j’ai eus avec Fátima, femme yanomami de 40 ans, que j’ai côtoyée et qui m’a beaucoup appris sur le monde du peuple qui soutient le ciel. La stupéfaction de Fatima vient du fait que pour elle, les objets du mort portent la marque du mort, et génèrent donc tristesse et nostalgie chez ceux qui restent. Dans la pensée yanomami, il est nécessaire de séparer les morts des vivants, et tout ce qui renvoie au mort doit être effacé, ce qui est fait au long de rituels funéraires successifs et complexes qui peuvent durer des années.

L’image fait partie du mort, tout comme son nom. C’est pourquoi, lorsque quelqu’un meurt, il ne faut pas prononcer son nom, car le nommer, c’est le faire venir à soi ; il faut établir une distance avec les morts, il faut les oublier pour qu’ils puissent définitivement aller à l’hutu mosi, et que les vivants puissent continuer à vivre.

Tout ce qui appartenait au mort doit être détruit. C’est pourquoi l’image, qui est une partie constitutive et fondamentale de la personne yanomami, est quelque chose de si précieux et doit être traitée avec soin. C’est pour cette raison que les Yanomami ont demandé, il y a quelques jours, que la photo d’une vieille femme en état de malnutrition sévère soit effacée. Elle est décédée et, dans la pensée Yanomami, elle ne peut pas mourir tant que son image reste sur ce plan et ravive chez les vivants la douleur de son absence.

Davi Kopenawa, chaman et leader politique yanomami, sait que son image restera même après sa mort. C’est en ayant conscience qu’il était nécessaire de faire connaître au monde la situation que vivaient les Yanomami à la fin des années 1980 et au début des années 1990, au moment de la première ruée vers l’or, qu’il a fait cette concession. Oui, cette tragédie a déjà eu lieu, mais jamais à l’échelle de ce qui se passe aujourd’hui.

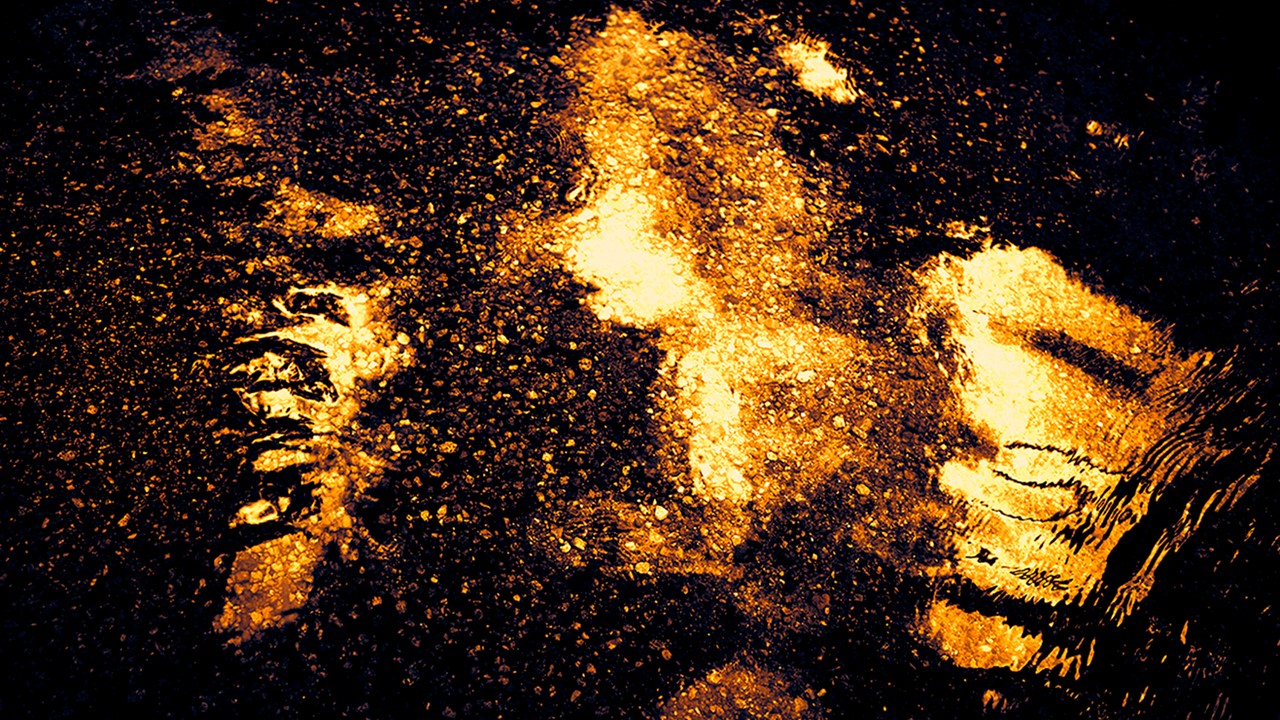

Les images capturées par la photographe Claudia Andujar [1] ont également dû parcourir le monde pour témoigner de la tragédie de la construction de la route Perimetral Norte dans les années 1970 - et plus tard, au moment du boom de l’orpaillage dans les années 1980. La photo du missionnaire de la Consolata, Carlo Zacquini, montrant des femmes au visage noirci tenant des calebasses, qui est apparue à la une des principaux journaux du monde en 1993, est celle de femmes en deuil. Dans les calebasses, il y a les cendres de leurs morts, qui ont été assassinés lors du massacre de Haximu, considéré comme le premier crime de génocide reconnu par la justice brésilienne : 16 Yanomami, enfants, adultes et personnes âgées ont été brutalement assassinés par un groupe d’orpailleurs.

Ces images ont dû faire la une des journaux dans le monde pour que les napë pë [2] (blancs) puissent voir la dimension de la tragédie humaine que vivaient les Yanomami. Cette année marque le 30e anniversaire du génocide à Haximu et la tragédie se répète une fois de plus. Mais cette fois-ci, les clichés photographiques apportent la preuve de ce qui se passe au cœur de la forêt. Nous, le peuple de la marchandise, comme le souligne Davi Kopenawa, sommes aussi le peuple de l’image et c’est à travers l’image que nous pouvons constater la calamité que vivent les Yanomami.

Si la situation avait été rapportée sans les images déchirantes publiées dans SUMAÚMA, qui ont ensuite proliféré partout sur les réseaux sociaux, cela n’aurait certainement pas eu l’impact nécessaire. Nous, napë pë, ne croyons qu’en ce que nous voyons, et c’est pourquoi les images sont si importantes. Mais parce que nous avons besoin de l’image, les Yanomami meurent aujourd’hui sans pouvoir mourir. Au-delà de la forêt Yanomami, l’image a aussi sa place. Pour les proches qui restent, il est impossible d’affronter la douleur de la perte du mort en sachant qu’une partie de la personne restera présente dans le monde des vivants, ravivant en eux le souvenir de celui qui doit être oublié.

Au début de la pandémie, des mères Sanumä ont perdu leurs bébés, enterrés dans la ville de Boa Vista, sans leur consentement et avec un faux diagnostic de covid-19 [3]. Ces mères sont retournées dans leur communauté sans leurs enfants, non seulement parce qu’ils sont morts, mais aussi parce que leurs corps ne pouvaient pas être pleurés, afin que le deuil puisse avoir lieu. La séparation entre les vivants et les morts a été impossible.

La douleur de ne pas pouvoir donner à leurs morts le juste traitement funéraire, parce que le corps, ou une partie du corps - leur image - manque, n’est pas spécifique aux Yanomami. Nous, napë pë, avons aussi nos rites. Pour les familles des trois personnes qui n’ont pas encore été retrouvées dans la tragédie de Brumadinho ou pour les familles dont les proches et les amis ont "disparu" sous la dictature militaro-affairiste (1964-1985), il y a un vide qui ne peut être comblé, un deuil qui ne cesse pas, car les corps n’ont pas été retrouvés et leurs morts n’ont pas pu être dûment pleurés.

Les Yanomami s’efforcent perpétuellement d’oublier leurs morts, sachant qu’à leur mort, ils se retrouveront tous dans l’hutu mosi, un endroit bien meilleur où ils vivront heureux. Comme le dit Fatima, "ils sont pore mais ils vivent encore". L’idée d’effacer les morts de la mémoire peut sembler étrange pour nous, napë pë, qui enregistrons tout et qui mettons un point d’honneur à ne pas être oubliés, surtout après notre mort.

Les données obtenues en exclusivité par SUMAÚMA montrent que durant le gouvernement de l’extrémiste de droite Jair Bolsonaro, le nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans dus à des causes évitables a augmenté de 29% en territoire Yanomami : 570 jeunes enfants autochtones sont morts au cours des 4 dernières années, de maladies pour lesquelles des traitements existent.

Mais s’il y a une chose que les Yanomami n’oublient pas, ce sont ceux qui ont tué leurs morts. Aucune mort n’est naturelle, elle est toujours causée par une personne extérieure. Les 570 enfants Yanomami qui sont morts au cours des quatre dernières années ne sont pas morts sans raison. Ils ont été tués par une politique délibérée du gouvernement Bolsonaro. Oui, il s’agit d’un génocide, et cette fois-ci, il n’y aura pas d’amnistie.

Hanna Limulja est anthropologue et spécialiste des questions autochtones. Elle travaille avec les Yanomami depuis 2008, ayant œuvré avec des ONG au Brésil et à l’étranger, telles que Comissão Pró-Yanomami (CCPY), Instituto Socioambiental (ISA), Wataniba et Survival International. Elle est l’auteure du livre O Desejo dos Outros - Uma Etnografia dos Sonhos Yanomami (Ubu, 2022).

Si vous avez trouvé ce contenu important pour la vie des générations futures, soutenez SUMAÚMA, afin que nous puissions faire plus dans les prochaines éditions. https://apoia.se/sumaumajornalismo